Encuentro en 13 y 38

Aspiro el aire de tu paso, tan sólo eso

y emprendo, ciego, un leve abrazo: olor a viejo

Luna Monti y Juan Quintero

El matecito de las siete

Mi abuelo Mitidieri emigró de Calabria a Perú. Allí se dedicó a extraer caucho de los árboles en una ciudad llamada Iquitos, a orillas del Amazonas. Alguien me contó que además era garimpeiro, o sea, buscador de oro en los cauces de los ríos. No tengo muchos recuerdos de él, porque murió antes de que yo naciera.

Mi abuelo Martinengo también era italiano. Se llamaba Mateo. Vino de Cerro Tanaro, un pueblito del Piamonte, cuando era un muchacho rubio y de ojos azules. Yo lo conocí pelado y panzón, con sus pantalones de grafa, sus tiradores y sus camisetas de frisa. Mi abuelo tomaba vino tinto en un vaso grande de vidrio, y al reírse emitía un gemido muy agudo durante un largo rato antes de liberar una estruendosa carcajada. Como todos los tanos era alegre y malhumorado, melancólico y pícaro, honesto y prejuicioso, trabajador y renegado, bondadoso e infeliz. Mi abuelo Martinengo me quería mucho. Cuando íbamos a visitarlo a La Plata, yo me escapaba al fondo de la casa para comer las ciruelas grandotas y amarillas que crecían al lado de un gallinero abandonado. Me gustaba arrancar los pedazos de goma de color ámbar con tintes dorados que exudaba el viejo árbol debido a las heridas que le había propinado la vida. También me encantaban las uvas chinches que me esperaban sombreando el patio para que me deleitara con ellas en Semana Santa.

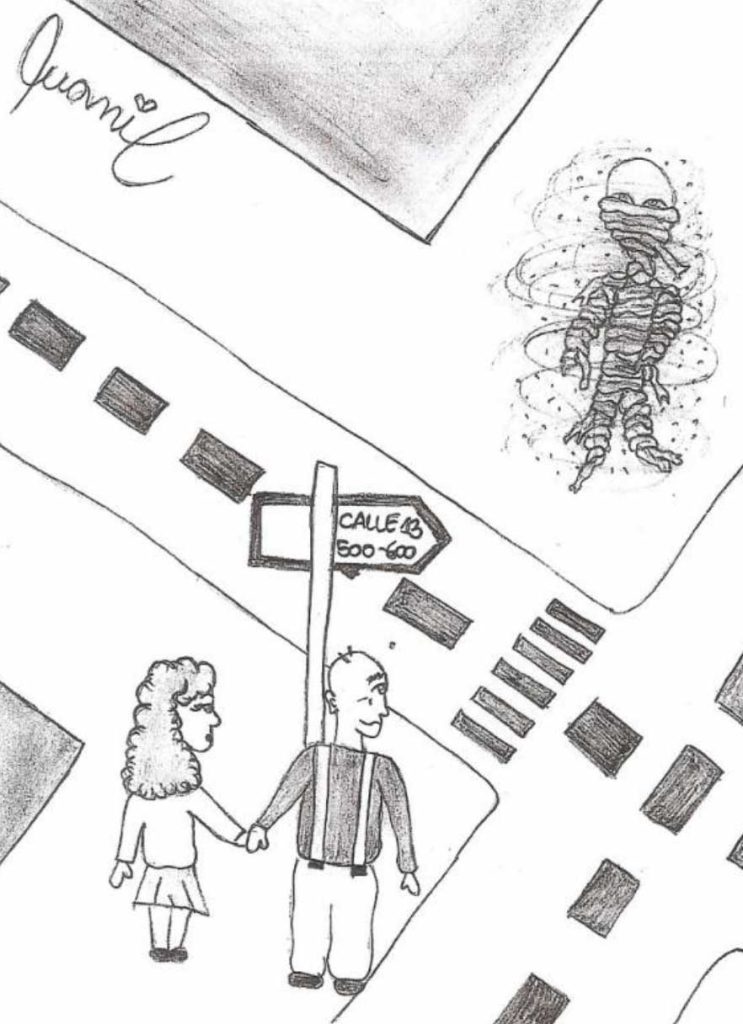

Lo que más me divertía era acompañar al abuelo a la feria de la calle 38. Él tenía bien ubicados los puestos donde compraba las manzanas, la merluza, el pan, los zapallitos. En cada operación se encargaba de aclarar que yo era la nieta que vivía en San Pedro, y levantaba la mano unida a la mía para que notaran mi presencia.Volvíamos caminando por la vereda de enfrente. Siempre se encontraba con algún conocido, o con algún cliente que le preguntaba si le había arreglado la plancha. Porque mi abuelo era electricista, y cuando se jubiló se las rebuscaba haciendo changuitas.

Una mañana que veníamos de la feria y estábamos esperando para cruzar en la esquina de la calle trece (una avenida importante por la que pasan muchos coches), vimos acercarse una figura humana vendada de la nariz a los pies. Avanzaba a los tumbos con los brazos hacia adelante, envuelto en una nube de arena que giraba alrededor de ella.

—Me hace acordar a uno de los pacientes del Instituto —dijo el abuelo, recordando sus años de trabajador en el Instituto Médico Platense.

La momia pasó por delante nuestro y nos dejó un poco de arena en los labios y el pelo. Como nos miró de reojo, no sé por qué imaginé que detrás de las vendas escondía una sonrisa cómplice. Nos quedamos un rato viendo cómo se alejaba en dirección al centro.

—El semáforo está en rojo —dijo el abuelo—. Crucemos.

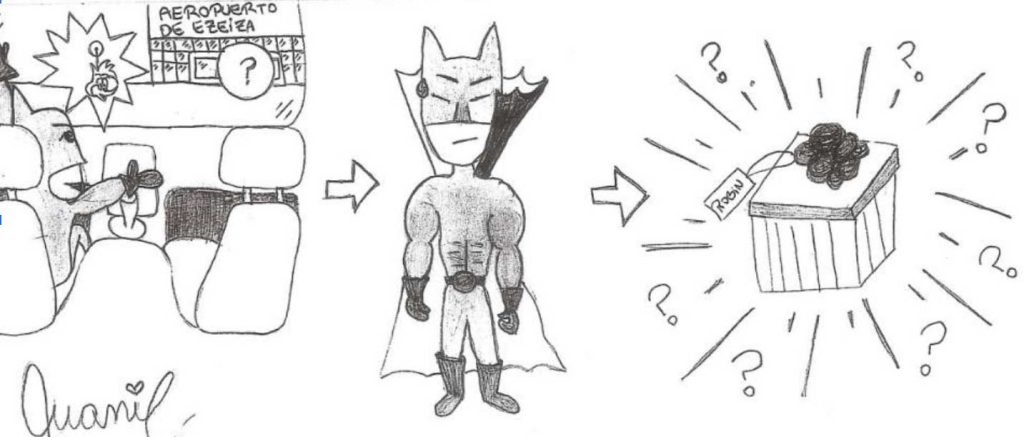

Estábamos por poner un pie en el asfalto, cuando un coche negro muy largo hizo chirriar las cubiertas enfrente a nosotros. La puerta se abrió para dejar salir a un muchacho que cubría su cara con un antifaz; llevaba puesto un pantalón de gimnasia de una tela negra brillante y una capa del mismo color. Esta última prenda llamaba la atención, porque tenía una solapa grande que rodeaba al cuello y del lado de adentro era roja. Parece Batman, pensé.

—¡Coglione1! —gritó el abuelo al desconocido, que lo había pisado al salir del auto—. ¡Fíjese por dónde camina!

—I don´t speak spanish2 —respondió el enmascarado.

Después nos enteramos por los diarios que efectivamente el hombre era Batman. Había interrumpido unas mini vacaciones con Gatúbela en Hawai, para hacerse cargo de una misión importantísima en Sudamérica. Cuando lo llamaron él se había quejado, pero le contestaron que los norteamericanos tienen que ayudar a otros países. La momia andaba suelta por Argentina. Y eso no se podía permitir porque atentaba contra los valores de la democracia. El de las vendas era un ex faraón que, quién sabe, quizás querría derrocar al presidente electo.

El humor de Batman empeoró en el aeropuerto de Ezeiza cuando le entregaron el auto sin un muñequito de pájaro loco que colgaba del espejo, y que le había regalado su mamá. Además cuando llegó al hotel, se dio cuenta de que le habían sustraído la capa del bolso, por lo que tuvo que comprar otra en una tienda de disfraces, pero solamente había encontrado la de Drácula. Encima después, por dejar el auto abierto, le robaron también unos discos de tango que había comprado para Robin. En fin, aunque su ánimo no era de los mejores, Batman enseguida vio a la momia (porque para eso sí era eficiente), y había tomado carrera para atraparla cuando el abuelo se le tiró encima y le dijo:

—Deje tranquilo a ese pobre hombre que es muy anciano, y está paseando nomás.

¡Para qué! A Batman le dio un ataque. No tuvo mejor idea que confundir al abuelo con otro súper villano de esos que él acostumbraba enfrentar. Lo agarró de los tiradores y lo hizo dar vueltas y vueltas como un minuto hasta que lo lanzó al aire. El abuelo levantó altura, pasó por encima de la Plaza Belgrano y lo perdí de vista. Me quedé llorando agarrada del poste del semáforo, hasta que me encontró un vecino y me acompañó hasta la casa. Mi abuela, mi papá, mi mamá y mis hermanos miraban todo por la tele, porque ya estaban los medios cubriendo la nota. Pero yo solamente creí lo que el mismísimo abuelo me contó.

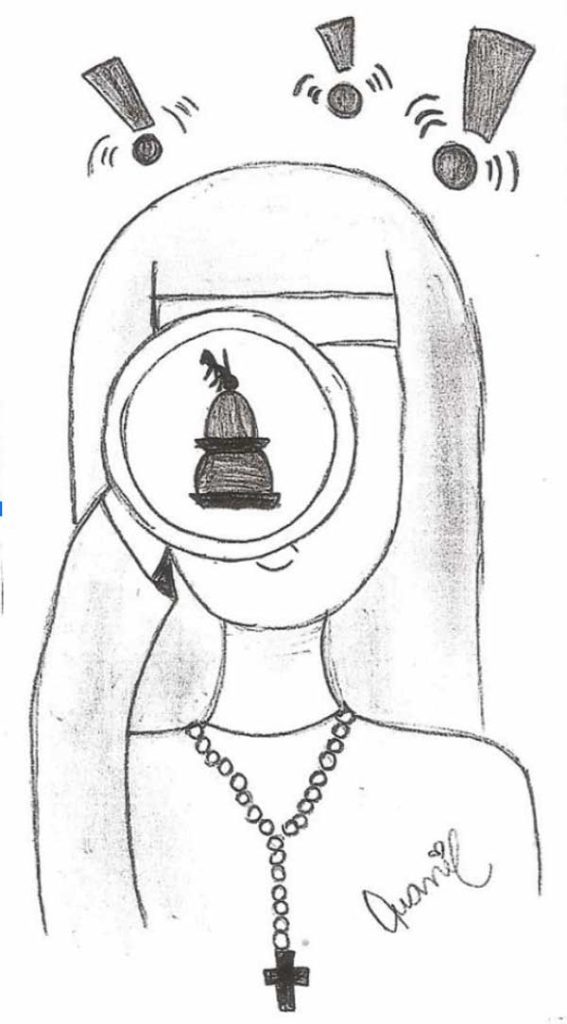

Después del revoleo de Batman, él había seguido su trayectoria sobre la calle catorce, hasta que quedó enganchado en una de las torres de la catedral (que todavía no estaban construidas, para colmo, porque se hicieron mucho tiempo después). Una monjita lo descubrió en esta posición tan embarazosa, y fue corriendo a avisarle al cura.

—Es don Mateo —dijo la mujer, luego de observar con un largavista. Ella lo conocía del Instituto Médico Platense, donde trabajaba de enfermera.

El sacerdote hizo la señal de la cruz y llamó a los bomberos, que vinieron enseguida en una autobomba roja trayendo una larguísima escalera. Pero el abuelo no hacía caso a las directivas de los socorristas, más bien trataba de no mirar para abajo. ¿Qué opinarían sus parientes de Italia si lo viesen en esa situación? Pensó. Él se había ido sin saludarlos, pero no por mal educado, sino porque creyó que iba a volver enseguida. No se imaginó que América quedase tan lejos.

De pronto se vio perdido: además de la precariedad de la situación, la torre comenzó a moverse de un lado a otro. El aire giraba a su alrededor trayendo hojas secas y papeles. Los tiradores ya no soportaban el peso de su cuerpo. Para colmo de males, en ese momento sintió que le tocaban el hombro. Una señora muy viejita, toda vestida de negro y colgada de un paraguas, le preguntó dónde estaba la parada del tranvía. En el medio de la confusión, el abuelo alcanzó a sentir ternura por esa mujer que hablaba con el mismo acento de su tierra. No se animó a decirle que el tranvía no pasaba más, pero le pidió ayuda para bajar. Catalina La Molina (así se llamaba la señora) le ofreció la mano. Él se aferró con todas sus fuerzas a ella, y ambos descendieron girando en la polvareda provocada por el remolino. Finalmente el abuelo apareció cerca de la autobomba, donde los socorristas enloquecidos por la tierra que les había entrado en los ojos, no podían creer que estuviera intacto. Después encendieron la sirena y tomaron la calle trece a toda velocidad. Trajeron al abuelo a la casa, y se fueron apurados porque los habían llamado del cuartel.

Ese día comimos merluza, uno de mis platos favoritos. Como sucedía a menudo, porque mi abuela siempre fue muy olvidadiza, recién a eso de las cinco de la tarde se acordó que en el horno tenía una fuente con zapallitos rellenos que siempre preparaba cuando íbamos de visita.

Nota de la autora: Lo que les conté recién, es lo que la frágil memoria trae a mi cerebrito consumido por una adicción al trabajo que seguramente heredé y me está trayendo graves consecuencias, así que tengan cuidado con eso. ¿Qué era lo que quería contar? ¡Ah! Sí, ya me acordé. Cuando escuchó este cuento, mi hermano Flavio me contó que la historia no terminó así. Según él, Catalina La Molina no lo quiso ayudar al abuelo. Se había ofendido porque no le dijo por dónde pasaba el tranvía y además, porque hablaban dialectos diferentes y no se llegaron a entender. Según Flavio él fue quien salió corriendo cuando vio lo que sucedía, y no paró hasta llegar a la Plaza Moreno donde está la catedral. Como es un excelente jugador de tenis, se puso de acuerdo con los bomberos. Lanzó un terrible pelotazo dirigido a los tiradores del abuelo, que se desprendieron liberándolo de la torre. El abuelo descendió en caída libre asustadísimo, sosteniéndose los pantalones y aterrizó sobre una red que habían puesto los socorristas, así que no se hizo nada.

Opiniones de la crítica sobre este cuento

Irma (setenta años, hija del abuelo Martinengo): ¿Pero esto pasó de verdad?

Santino 1 (seis años, hijo de Flavio): Tía, dejá de hablar pavadas.

Santino 2: Tía, contame de nuevo el cuento del abuelo Martinengo.

Texto: Mariel Mitidieri

Ilustraciones: Luana Camarasa